高貴なグリーンベリルはVIVID GREEN と

鑑別され最高品質のエメラルドと

格付けられます。

オイル処理する目的は宝石を

鮮明する為です。綺麗な原石は

無処理のままカット研磨されます。

ノンオイルでビビッドグリーンの

エメラルドは希少で高価です。

コロンビア産のエメラルドによくみられるインクリュージョン(内包物)の一種で、液体で充満された空隙(キャビティ)中に気体と固体が共存した形式の包有物のこと。

・固体インクルージョン:

他の鉱物や岩石が含まれるもの

・液体インクルージョン:

水や塩水などの液体が含まれるもの

・気体インクルージョン:

空気や二酸化炭素などの気体が含まれるもの

コロンビアのムゾー鉱山で

採掘されたエメラルドは

ムゾーグリーンかつ

ビビッドグリーンで

高品質なものが多く、

全世界で評価が高く、

特にノンオイルで

インクリュージョンが

少ないエメラルドは

高価で取引されております。

引用:http://www.gia.edu/JP/gem-treatment

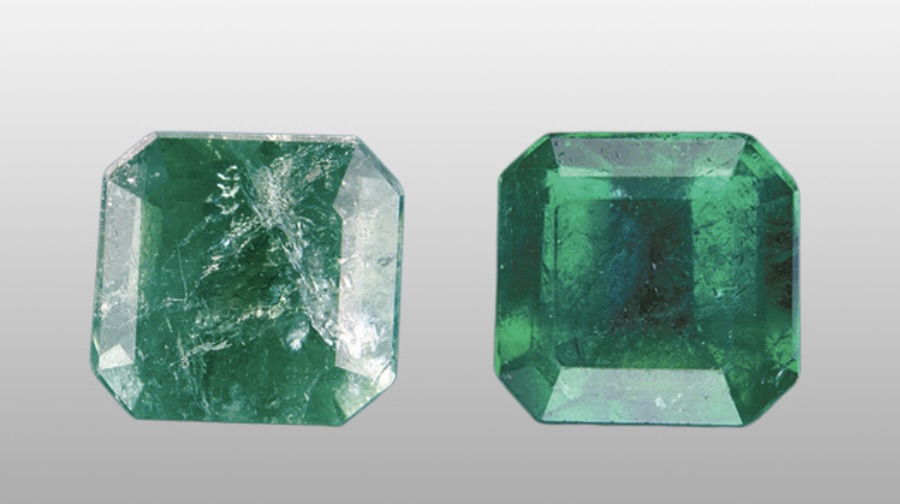

上の画像はカット後のエメラルドで、

原石はカットを施すと表面に

フラクチャー(ひび割れ)が現れます。

このフラクチャーを目立たなくするために

オイルやワックスを浸する処理の事が

エメラルドにおけるエンハンスメントです。

トリートメントとは

エンハンスメントと並んで宝石の色を

人工的に変える処理の事を

トリートメントといいます。

エンハンスメントとの大きな違いは、

エンハンスメントは宝石本来の色を

引き出す改善という認識なのに対して、

トリートメントは人工的に違う色に変えて

しまうので、改良という認識となります。

※エメラルドにとってトリートメント処理が

あると価値が下がります。

※下記の処理が確認されると

宝石の評価はゼロです。

注意)上記の画像の合成エメラルドのように

インクリュージョンを付け加えて天然エメラルドに似せて作成するものも増えてきましたので気を付けましょう

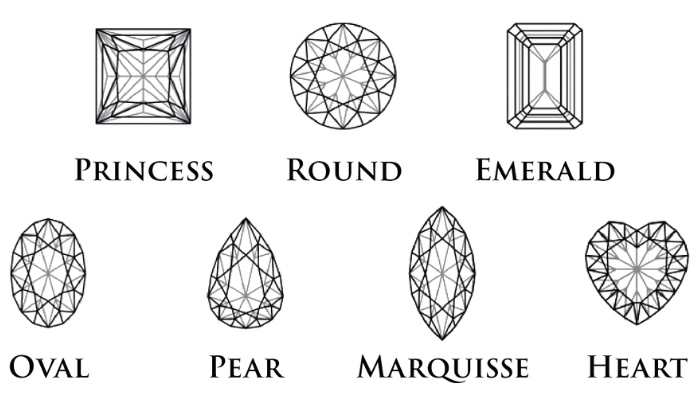

エメラルドにとって一番価値が高く

取引されるカットは宝石名通り

"エメラルドカット"(エメ角)です。

どのカットでもバランスが良くエッジが

シャープな方がより高評価です。業界では、

カットが良い="顔が良い"と表現します。

つまり、美人がより品が立つということです。

コロンビアのムゾー鉱山で採れ

GRS鑑定”MUZO GREEN”かつ

GIA鑑定”VIVID GREEN”で

インクリュージョンが少ない(無い)

もので顔が良いエメラルドカットの

ものが価値が高い

エメラルド(英: emerald)は、緑柱石(英: beryl、ベリル)の一種で、強い緑を帯びた宝石である。和名は、翠玉(すいぎょく)、緑玉(りょくぎょく)である。また、5月の誕生石。

歴史的経緯から、「青色」を意味するラテン語の「sapphirus(サッピルス)」、ギリシャ語の「sappheiros(サピロス)」に由来する名で呼ばれ、蒼玉、青玉(せいぎょく)とも呼ばれる。 酸化アルミニウムの結晶で、 モース硬度はダイヤモンドに次ぐ9.0。宝石として用いられる。

内部に特有の傷が無数にあり、これが天然ものの標識ともなっている。当然ながら、大きく、傷が少ないほうが価値が高く、明るく濃い緑色のものが最上級とされる。エメラルドは天然には良質の石がほとんど産しないため、かなりの傷物も宝石として流通させることが一般に認められており、その場合オイルや樹脂に浸すなど化学的処理を施して傷を隠したり、石の耐久度を高めたりする。特に無処理、ノンオイルとのことわりがない限り、この手の処理を施してあると考えて差し支えない。処理が下手な場合、時間の経過とともにオイルが蒸発する。かなり高度な処理であっても、近年宝石店の店頭でも盛んに行われている超音波洗浄機によりオイルが抜けてしまうことがあり、そうなると本来の傷物の姿に戻ってしまう。

また、緑柱石の中には黄緑色をした石もあるが、エメラルドとして扱われることはほとんどなく、ヘリオドール、グリーンベリルなどと呼ばれ価値も著しく下がる。発色の仕組みも鉄イオンが関係しており、クロムやバナジウムにより発色するエメラルドとは原理が異なる。これらの石は加熱処理によりアクアマリンへと変色させることができる。

モース硬度ではかなり硬い石だが、内部に多数の傷を抱えていると云う結晶の性質上、衝撃に極端に弱い。指輪の台に取り付けるだけで割れることさえあり、職人泣かせの石とされる。エメラルドカットと呼ばれるカットがされることが多いが、これは屈折率がダイヤモンドのように高くなく、ブリリアントカットを施しても屈折率の高い石に特徴的な煌き(ファイア)が見られないためで、印象的な緑色をより広く見せようとした結果である。それと、上述したこの石の脆さ、及び六角柱をした結晶から取り出せる大きさなどとの関係から、なるべく欠け易い角が少なくなるようなこのカットが生まれた。なお、透明度の低い石の場合はカボション・カットが施される場合もある。

稀にキャッツアイ効果(シャトヤンシー効果)の現れるエメラルド・キャッツアイやスター効果の現れるスターエメラルドが産出されることがあるが、非常に希少である。トラピチェ・エメラルドと呼ばれる均等に放射状に6つに割れた一見スターに見紛う石もあり、こちらも非常に希少である。

同じベリルに属するレッドベリルをアメリカの宝石業界がレッドエメラルドと呼ぶように他国と激しい議論を重ねているが、本来エメラルドには「緑色の」と言う意味があるのでこの名称は正しくない、と考える人もいる[1] 。ベリルの語源であるギリシア語beryllosにも「海のような青緑の石」という意味がある。

コロンビア、ブラジル、ザンビア、ジンバブエ、マダガスカル、パキスタンなど各地で産出されるが、現在は、コロンビアが最大の産出国である。

2000年の生産シェアはコロンビア (60%)、ザンビア (15%)、ブラジル (12%)、ロシア (4%)、ジンバブエ (3%)、マダガスカル (3%) である。

エメラルドの語源はサンスクリット語で「緑色の石」を意味する「スマラカタ」にある。それが、ギリシャ語で「スマクラグドス」、ラテン語で「スマラグダス」と変化し、さらに「スマラルダス」に変化、そこからさらに古フランス語で「エスメラルド」に変化し、現在の「エメラルド」と言う呼称になったとされる。